¿Realmente fuimos independientes en 1821? Lo que no te contaron sobre la proclamación de la independencia

¿Qué pasó después de la proclamación? Descubre por qué la proclamación de 1821 no significó el fin del dominio español ni el inicio real de una república peruana. Foto: Andina.

No fue una revolución con cañones ni un grito que estremeció a todo el país al mismo tiempo. El 28 de julio de 1821, en una Lima ocupada y aún rodeada por fuerzas realistas, el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú desde una plaza repleta de incertidumbre.

La escena parecía solemne, pero detrás del gesto no había un país libre, sino una república apenas imaginada. A más de dos siglos de aquel acto simbólico, las preguntas siguen abiertas: ¿qué cambió realmente ese día?, ¿quiénes participaron en este proceso?, ¿y por qué seguimos celebrando esa fecha? Para entender los matices de nuestra independencia, conversamos con el historiador Rubén Fernando Robles Chinchay, especialista de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

[Lee también: Visitantes a la Fil Lima 2025 exploran la historia de la radio y la televisión en Fiestas Patrias]

UN ACTO MÁS SIMBÓLICO QUE REAL

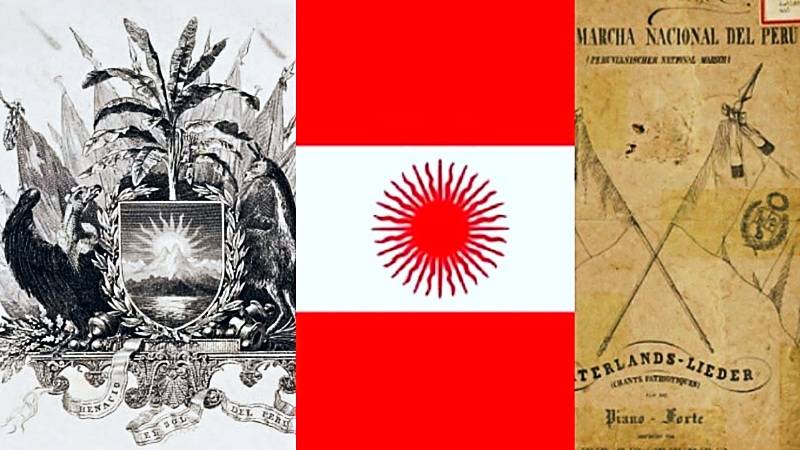

La proclamación encabezada por el general José de San Martín fue, ante todo, un gesto simbólico. “Es una forma de decirle a la gente, hay una nueva autoridad”, explica Robles. Pero, en la práctica, no existía aún una república constituida. La verdadera formación del Estado peruano recién comenzó con el Congreso Constituyente de 1822, cuando se optó por un gobierno republicano.

El ingreso de José de San Martín a Lima no tuvo el estruendo de una batalla, sino el peso de un ritual cuidadosamente construido. Aquel 12 de julio de 1821, el general entró a la capital replicando el protocolo de los antiguos virreyes: desfiles, saludos solemnes y gestos de autoridad cuidadosamente medidos. No era casualidad. “Es un ritual que replica la idea virreinal”, explica el historiador Rubén Robles.

El mensaje era claro: había una nueva autoridad en la ciudad, aunque el virrey no hubiese sido capturado ni el control del territorio estuviera completamente definido. Lo que hizo San Martín fue encarnar un poder simbólico, enviar una señal a la población —aún dividida entre fidelidad al rey o simpatía por la causa patriota— de que el orden estaba cambiando. Ese gesto se reforzó con actos como el Te Deum, la jura de instituciones y cofradías locales, y una ceremonia el 29 de julio donde distintos grupos juraron lealtad a la independencia.

No se trataba de un acto teatral vacío: era una estrategia para quebrar los fundamentos del antiguo régimen y empezar a construir, al menos simbólicamente, una ciudadanía libre. Así, entre banderas, solemnidad y discursos, San Martín empezó a sembrar la idea de un nuevo país, aunque el resto del Perú —el sur andino, el Cusco, Arequipa, el Alto Perú— seguía todavía en manos realistas. Lima era solo una pieza del tablero, pero se convirtió en el escenario del primer gran gesto independentista.

En 1821, el dominio patriota se limitaba principalmente a Lima y la Intendencia de Trujillo. El resto del país, sobre todo el sur andino, seguía bajo el control de las fuerzas leales al rey. Arequipa, Cusco, el Alto Perú, la Sierra Central y otras regiones todavía estaban en disputa o bajo dominio español. El virrey había huido a la sierra y luego se trasladó al Cusco, donde mantuvo el gobierno hasta la derrota final.

LOS PRIMEROS CAMBIOS REALES

Poco después de la proclamación, el 3 de agosto de 1821, comenzaron a sentarse las primeras bases institucionales del nuevo régimen. San Martín instauró el Protectorado del Perú, una forma de gobierno transitoria en la que él asumía el mando político y militar como Protector de la Libertad del Perú. Este modelo le permitía organizar el poder sin declarar aún una forma definitiva de Estado, pues el debate entre monarquía constitucional y república seguía abierto.

En ese marco, se crearon los primeros ministerios: el de Guerra y Marina, el de Hacienda, el de Relaciones Exteriores y el de Gobierno y Relaciones Interiores. Con ellos, San Martín buscaba dotar al naciente Estado de una estructura básica que pudiera asumir funciones claves como la defensa, la diplomacia, la recaudación fiscal y la administración interna. Era un primer intento por articular un gobierno nacional en medio del conflicto y de un territorio fragmentado.

Entre las instituciones fundadas bajo este nuevo orden, destacó la creación de la Biblioteca Nacional, el 28 de agosto de 1821. Para San Martín, no bastaba con ganar batallas: era necesario formar ciudadanos conscientes. “La biblioteca es más importante que nuestros ejércitos para mantener la libertad”, declaró al inaugurarla. Donó once cajones de libros traídos desde Europa como fondo inicial y promovió su uso como herramienta de emancipación intelectual.

Junto con la Biblioteca, también impulsó la educación pública, promovió la apertura de escuelas y rescató el teatro como espacio de formación cívica. Obras patrióticas como Los patriotas de Lima y La noche feliz fueron representadas en su presencia, en un esfuerzo por despertar en la población el entusiasmo por la causa libertadora. La guerra por la independencia, para San Martín, también se libraba en las aulas, en los libros y en los escenarios.

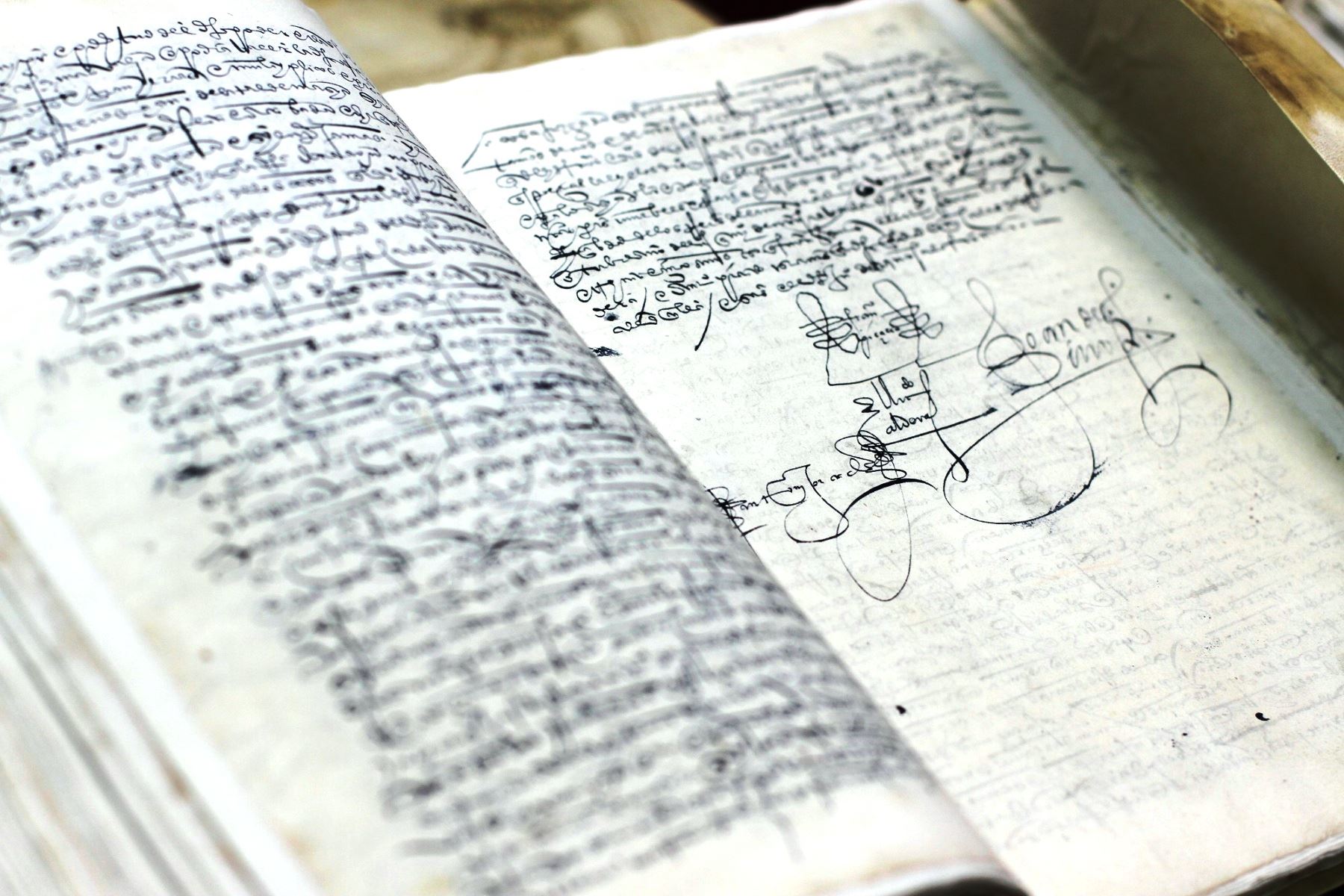

La proclamación de la independencia no significó la creación inmediata de un Estado peruano libre, sino el inicio simbólico de un proceso complejo. Foto: Archivo General de la Nación.

AYACUCHO MARCÓ EL VERDADERO FINAL

La guerra no terminó con la proclamación. Recién en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, las tropas patriotas, lideradas por Sucre en representación de Bolívar, derrotaron definitivamente al ejército realista. “Militarmente acaban las hostilidades y ya empieza a organizarse este Perú independiente”, indica Robles. Aunque algunos bastiones, como los castillos del Callao, resistieron hasta 1826, Ayacucho marcó el cierre del conflicto.

La independencia no fue únicamente obra de extranjeros. “Definitivamente, en algún momento se peruaniza”, afirma Robles. Desde los conspiradores limeños como José de la Riva Agüero hasta las heroínas de la sierra central y las autoridades locales en provincias, hubo una participación activa en distintos niveles. “Termina siendo una causa nacional”, sostiene el historiador.

San Martín y Bolívar compartieron el mismo objetivo, pero no el mismo camino. Mientras el primero intentó negociar con las élites locales y mantener ciertos privilegios, el segundo impuso un liderazgo más autoritario, eliminó los títulos nobiliarios y promovió la unidad americana bajo su tutela. Bolívar tenía en mente una América unificada; San Martín, en cambio, respetaba más la voluntad de los pueblos.

El 28 de julio de 1821 marcó un gesto político en una Lima ocupada, donde San Martín encarnó un nuevo poder simbólico sin tener aún el control del país ni una república consolidada. Foto: Andina.

CAMBIO DE ÉLITE, NO DE ESTRUCTURA

¿Realmente cambió el poder tras la independencia? Para Robles, lo que ocurrió fue principalmente un cambio de élite. El Estado republicano enfrentó serias dificultades para ejercer autoridad fuera de Lima. “Se vuelve este mundo de los caudillos, es un mundo de otras élites que van tomando el poder”, señala.

Algunas familias perdieron todo, mientras otras surgieron mediante alianzas y favores. Negociaciones con productos como la sal o la cercanía al nuevo gobierno fueron claves para escalar en la nueva estructura de poder. Más adelante, el auge del guano consolidaría a otras élites.

En medio del vacío institucional que dejó el Virreinato, la Iglesia católica mantuvo su influencia. “Las elecciones se dan por parroquias porque era la estructura que quedaba”, explica Robles. Incluso los pueblos indígenas, ante el nuevo escenario, reclamaron las protecciones que les ofrecía el derecho colonial frente a las nuevas leyes republicanas.

¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL 28 DE JULIO?

En la enseñanza oficial, muchas veces se omiten voces disidentes o se reduce la historia a un relato limeño. Sin embargo, hubo pueblos que recibieron con hostilidad a San Martín y países vecinos que vieron en el Perú no solo un aliado, sino una amenaza regional. “Tendemos a ver una visión idílica (…) pero quizás no es tan así”, comenta Robles.

La independencia fue mucho más que una fecha. Fue una serie de procesos, acuerdos, rupturas, conflictos y decisiones colectivas. Entenderla así nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos.

Aunque la guerra continuaba y el control del territorio aún era parcial, el 28 de julio quedó fijado en la memoria colectiva como el momento fundacional. No fue el final del proceso, pero sí un punto de inflexión. “Necesitamos fechas simbólicas”, dice el historiador Rubén Robles, como quien reconoce que toda nación se construye también con rituales, con momentos que marcan un antes y un después.

La proclamación no resolvió todos los conflictos, pero ofreció un relato de origen. Una bandera, un acto, una promesa. “Es bueno buscar puntos en común que nos permitan seguir mirando a un norte como nación”, añade. En una historia fragmentada, atravesada por tensiones, desigualdades y resistencias, el 28 de julio funciona como un ancla. No porque todo empezara ese día, sino porque ahí se condensó el deseo de empezar algo nuevo.

La elección del 28 de julio como fecha patria responde más a su valor simbólico que a su peso militar o institucional, pues el conflicto siguió por varios años tras la proclamación. Foto: Andina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: